Desde el almendro hacia las alturas

Alejadro Rutto Martínez

Nuestro viejo almendro con sus cuatro metros de alto y sus ramas extendidas en todas las direcciones era uno de nuestros mejores amigos en aquellos años en que las sonrisas de la infancia adornaban nuestros rostros curtidos por el sol calcinante de la mañana y por la arena recogida en las excursiones permanentes hacia los rincones ruidosos de las más inimaginables travesuras. Junto a su tallo rugoso y rudo nos contamos los secretos más importantes: el lugar donde escondíamos las almojábanas sustraídas del horno en donde mamá las guardaba celosamente antes de mandárselas a la abuela Meme; el remedo al español precario de nuestros padrinos extranjeros; los defectos imperdonables y la fealdad extrema de las novias de nuestros hermanos mayores. Ahí, a su lado, cobijados por benévolas sombras, planeábamos lo que pediríamos al niño Dios en diciembre y las perversidades que le haríamos al viejo Epifanio, al señor Lito y a don Ovidio en el día de los inocentes.

No obstante, lo que más nos gustaba de ese viejo amigo clorofiláceo, eran sus cuatro metros de altura que nos permitían escalar al segundo lugar más alto del mundo conocido después de la antena recién instalada del televisor en blanco y negro que los viejos sacaron a crédito donde "Chito Guerrero". Montarse a ese almendro alto, viejo y quebradizo era una aventura peligrosa y por peligrosa apetecida por quienes formábamos parte de la pandilla de sus amigos. Todavía me duelen las costillas al recordar el porrazo salvaje y los gritos lastimeros causados por el aterrizaje forzoso inesperado y abrupto, el día en que caí de unas de sus elevadas ramas. Pero, era el riesgo el que alimentaba nuestro espíritu de aventura y una y otra vez estábamos subidos allá, en lo más alto, en donde las últimas ramas, la más quebradizas por cierto, sostenía un romance fugaz con las nubes en las escasas tardes de lluvia con las que Dios premiaba los pocos, los muy pocos días en que éramos capaces de controlar los ímpetus de la edad primera y nos portábamos bien, según el juicio de los mayores.

Cuando estábamos allá arriba, subidos en sus ramas, inertes, casi sin respirar para que nadie nos descubriera, fuimos testigos del milagro soberbio de ver cómo las horas pasaban tan rápido como los segundos en el reloj de nuestras alegrías. Qué corto era el tiempo en esa época en que el universo era el surco de las golondrinas en el cielo mil veces despejado de nuestras tardes veraniegas y el mundo era una hoja seca en su caída lenta hacia el piso desnudo de nuestro venerado desierto.

Sin mucho esfuerzo podíamos ver la llegada y salida de aviones y helicópteros en el aeropuerto con nombre de santo patrono; o las jugadas extraordinarias de los futbolistas en el estadio; o las artes adivinatorias de las tres pitonisas residenciadas en los alrededores; o la cara desagraciada de las prostitutas de Casa Blanca, el bar de los pobres, vencidas por la edad y el hambre. Ellas, quienes hacían esfuerzos inenarrables para evitar que sus clientes enlagunados por el whisky se arrepintieran de haberlas contratado. O las puticas de "Las Musas", el bar de los ricos, de vientre plano, cara radiante y la sonrisa seductora de sus quince años, quienes con el movimiento enloquecedor de sus caderas y sus piernas bien torneadas, lograban quedarse hasta con el último bolívar de sus deslumbrados amantes de una noche.

Así pasaban las horas entre el laberinto de las tareas escolares medio abandonadas y la cita cotidiana e ineludible con el almendro. Un día mirábamos hacia un lugar y otro día hacia el otro. Una mañana del Día de los Difuntos, en que no hubo clases, ni fuimos al cementerio porque no teníamos a nadie viviendo del otro lado, nos trepamos desde cuando las primeras luces del sol comenzaron a iluminar la mañana. Y enfocamos nuestros ojos hacia el aeropuerto, en donde ya esperaban la llegada del primer vuelo, los viajeros cargados con sus maletas atiborradas de mercancías extranjeras, sus bolsillos vacíos, sus rostros angustiados y…sí… su cara demacrada por los estragos de una noche negada para el sueño. Para la época el aeropuerto vivía sus tiempos de esplendor al ritmo de la bonanza de las ventas multimillonarias y de los negocios absurdos mediante los cuales en un solo día se podía triplicar y hasta quintuplicar el capital invertido.

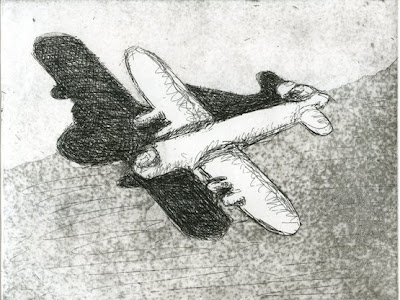

Los aviones zumbaban por nuestras cabezas y el nuevo juego consistía en probar quién era capaz de recordar la matrícula de las aeronaves o la cara de los pilotos. Casi siempre coincidíamos y nadie perdía. Todos teníamos los ojos saludables de nuestros primeros años y esos aviones pasaban verdaderamente cerca de nosotros. Los aviones azules de Avianca eran los más grandes y relucientes; los aparato grises de Satena eran los más raros; y las máquinas envejecidas de Aerocóndor nos hacía pensar que la ley de gravedad, de la cual nos hablaba la profesora de ciencias naturales en el colegio, hacía sus excepciones de piedad y misericordia con los pobres pasajeros que se atrevían, en un acto heroico y corajudo, a montarse en semejantes chatarras.

Cuando los aviones pasaban, si estábamos trepados en el árbol, casi podíamos tocar su fuselaje. Cuando íbamos a la sala conocíamos el significado verdadero del verbo temblar que la profesora de lenguaje trataba de explicarnos sin éxito en el colegio. Temblaban los vasos en las mesas; las lámparas de petróleo que colgaba del techo; temblaba el anafe lleno de brazas en donde comenzaba a prepararse el guiso de chivo; temblaba el piso y temblábamos los niños de miedo y los mayores de rabia.

El avión que pasaba más cerca de nuestro techo era un armatoste tan raro como el nombre de la aerolínea para la que volaba: Urraca. Su número era borroso pero nos parecía que terminaba en 123 y sus colores eran el blanco y el rojo. Pasaba tan cerca de la tierra que rozaba la antena de nuestro televisor. Nos prohibieron rotundamente volver a nuestro árbol porque mamá tenía el temor de que esa sería tarde o temprano la sepultura de un artefacto tan ruidoso como los pajarracos de los cuales tomaba el nombre. Las doce del día era la hora exacta en que pasaba. Y esa era también la hora en que mi hermana, una adolescente que seducía al mundo con la belleza alucinante de sus dieciséis años, tomaba su baño previo a la partida hacia el colegio.

Una vez sorprendí al piloto a unos metros de nuestro techo, mirando con ojos entusiasmados. El baño de nuestra casa no tenía techo y los ojos de mi hermana no tenían cataratas. Los del piloto tampoco. El avión quedaba suspendido por unos segundos en el aire mientras él y ella se miraban; y se decían cosas que yo no entendía en la candidez de mis nueve años. Mi hermana prolongaba su sonrisa y el hombre de la nave renunciaba a su parpadeo. Sospecho que su corazón dejaba de latir mientras contemplaba el rostro sencillamente bello de aquella mujer en tierra. ¿Y mi hermana? Ella se marchaba al colegio llena de felicidad y regresaba en la tarde aún llena de gozo, volviéndose a meter al baño, para ensayar de nuevo, la escena del próximo día.

Mientras tanto mis padres, estaban cada vez más, preocupados por el asunto del avión. En una especie de consejo de familia, decidimos subir otros tres metros la antena del televisor. De esta manera tendríamos un particular espantapájaros que, para el caso sería “espanta aviones”. Todos aprobamos la idea menos alguien que permaneció en silencio y se fue a la cama con los ojos inundados en lágrimas y el corazón invadido por la tristeza.

El asunto funcionó y, por unos días, gozamos con más tranquilidad la reunión obligatoria del almuerzo. Mi hermana en cambio vivía como un péndulo que nunca terminaba su viaje perenne y monótono, desde la soledad hacia la tristeza.

Unos días después de que subiéramos la antena llegaron los policías a la casa y hablaron amablemente con mi papá. Entregaron una carta en la que la aerolínea, en términos cordiales, le pedía su colaboración para bajar la antena. "Esperamos su patriótica colaboración", alcancé a escuchar en la voz de mi hermano Rafael, quien era el que mejor leía en la familia. Tuve la carta en mis manos y me llamó la atención el membrete de la empresa: al lado izquierdo de la hoja, estaba la imagen de un piloto, una imagen que me pareció muy conocida.

Los policías se fueron por donde vinieron y mi papá puso la antena en su altura original. Volvimos a sentir el rugido del avión sobre nuestras cabezas. Y volví a ver el avión suspendido por unos segundos y la sonrisa enamorada compareciendo en los labios del piloto y la mirada absorta y perdida de mi hermana. El encuentro duraba unos segundos, pero era como si el reloj se detuviera en la entelequia inexplicable de los amores imposibles. En un instante la lógica volvía a sobreponerse y el artefacto volador continuaba su rumbo. Y el piloto iba a su destino en tierra y mi hermana hacia su colegio a su cita diaria con las buenas notas. Y mientras caminaba, sus pies iban como flotando…como si no pisara el suelo sino la ilusión del amor que todos los días le venía del cielo.

Mis padres convocaron un nuevo consejo de familia para estudiar de nuevo la situación del peligro inminente. Algunos plantearon escribirle al Presidente. Otros pensaban que era suficiente hablar con el alcalde y mi papá pensó en conversar con los directivos de la compañía. Todos hablaron menos una persona. Todos querían erradicar el molesto avión menos una persona. Mi hermano Víctor ofreció usar la honda con que cazaba pájaros para darle su merecido a aquel pájaro metálico, pero su propuesta no tuvo eco.

Al final, mi mamá resolvió el asunto con el sentido práctico que solo tienen las mujeres humildes, sencillas y sabias:

-"Lo único que hay que hacer es ponerle techo al baño". Todos nos quedamos callados pero nadie dijo nada. Alguien quiso hablar pero calló y se fue a la cama temprano, a la cama en donde se encontró de frente con sus lágrimas abundantes y sus duermevelas sucesivas.

Al día siguiente, mi viejo con sus manos fuertes como el acero colocó cuatro láminas de zinc sobre el baño. Al mediodía el avión volvió a pasar bien bajo, como siempre, pero se marchó antes de lo acostumbrado. Pero, ¡qué sorpresa!, dio la vuelta y regresó y de nuevo quedó suspendido, por unos segundos, en el aire. El vientre del avión brillaba por la intensidad del sol, aumentada varias veces por el brillo de las láminas de zinc recién instaladas.

Cuando mi mamá dispuso la mesa para el almuerzo, notó que faltaba alguien y, enseguida, preguntó:

-¿Bueno… y mi hija dónde está?

- Fue a bañarse donde la vecina, donde la comadre Nelvis. Fue bañarse allá, porque aquí se nos acabó el agua-, contestó Gilma, una de nuestras tías políticas, de visita en esos días en nuestra casa.

-¡Anda, nofriegue! ¡Si donde Nelvis tienen el techo sin baño! Con razón ese avión no se iba.

Y todas las veces el avión daba varias vueltas antes de irse en su viaje hacia ciudades lejanas, hasta que un día no volvió a verse más. En el titular de un periódico leí: "Urraca suspende sus vuelos". De un día para otro se acabaron los temblores de las doce; la caída de los vasos; el vaivén de las lámparas; y las miradas tiernas y las sonrisas enamoradas.

Pudimos volver a subirnos al almendro a la hora que nos diera la gana. Y pudimos contemplar de nuevo a Elvira, la pitonisa de las cartas, cuando revelaba sin rodeos los secretos encriptados de las mujeres adúlteras y de los hombres fornicarios a todo aquel que tuviera tres pesos para pagarle la consulta; y vimos jugadas grandiosas en el estadio como el gol de “El Panadero” cuando eludió a tres rivales y le hizo un paraguas al portero para hacer un gol digno de los mundiales de fútbol; y escuchamos a Jairo Romero cuando relataba el sutil encanto de la pelota presumida y rápida que describía una curva caprichosa antes de estrellarse con violencia en el piso de piedra y polvo de la cancha, lejos del marco en donde debía cumplir una cita con el éxtasis del gol.

Un día cualquiera, cuando la infancia me abandonó en la soledad de mis diecisiete años, fui al aeropuerto en donde contemplé una pista negra y resquebrajada por cuyas grietas se escurrían los vestigios de mi pasado; Me vi enfrentado al horizonte incierto de la tristeza y a las huellas borrosas de la nostalgia. En un rincón lejano advertí el espectáculo deprimente del cementerio de aviones y entre ellos, un trimotor corroído por el óxido y por el tiempo. Me aproximé con paso lento como quien camina por un sendero alfombrado de amargura y vi de cerca los viejos aviones, veteranos de mil vuelos. Uno de ellos era rojo y blanco…asaltado por un presentimiento busqué su número: se veía borroso, pero sobrevivía un dos y un tres. ¿Y el uno? Me pregunté. No estaba, en su lugar solo había una mancha de óxido.

Miré la ventanilla. A través de lo que ahora era un orificio irregular yo había contemplado muchas veces el rostro de un hombre que desafiaba el viento, la tempestad y el peligro. Pero que no fue capaz de bajarse de su nave para recoger el fruto de la semilla que un día sembró con sus sonrisas y miradas.

Mi hermana aún joven y ya con hijos, navega por los aires frescos de su nueva vida y de un pasado de “baños al mediodía” que parece olvidado, tan olvidado que no le importó cuando le dijeron que el techo del viejo baño había desaparecido con los vientos fuertes del coletazo de un huracán que pasó por el Caribe.

Cuando puedo regreso al lugar que ocupó el viejo almendro que hace unos años se vino abajo arrastrado por su vejez. Y recuerdo los días de nuestras travesuras mientras observo la antena del televisor todavía erguida e imagino a un pequeño posado en ella y un piloto que desciende y me invita a subir. Acepto la invitación y, mientras volamos por la ciudad, miro hacia abajo, pero ya las muchachas no están en los viejos baños sin techo de los patios.

No obstante, lo que más nos gustaba de ese viejo amigo clorofiláceo, eran sus cuatro metros de altura que nos permitían escalar al segundo lugar más alto del mundo conocido después de la antena recién instalada del televisor en blanco y negro que los viejos sacaron a crédito donde "Chito Guerrero". Montarse a ese almendro alto, viejo y quebradizo era una aventura peligrosa y por peligrosa apetecida por quienes formábamos parte de la pandilla de sus amigos. Todavía me duelen las costillas al recordar el porrazo salvaje y los gritos lastimeros causados por el aterrizaje forzoso inesperado y abrupto, el día en que caí de unas de sus elevadas ramas. Pero, era el riesgo el que alimentaba nuestro espíritu de aventura y una y otra vez estábamos subidos allá, en lo más alto, en donde las últimas ramas, la más quebradizas por cierto, sostenía un romance fugaz con las nubes en las escasas tardes de lluvia con las que Dios premiaba los pocos, los muy pocos días en que éramos capaces de controlar los ímpetus de la edad primera y nos portábamos bien, según el juicio de los mayores.

Cuando estábamos allá arriba, subidos en sus ramas, inertes, casi sin respirar para que nadie nos descubriera, fuimos testigos del milagro soberbio de ver cómo las horas pasaban tan rápido como los segundos en el reloj de nuestras alegrías. Qué corto era el tiempo en esa época en que el universo era el surco de las golondrinas en el cielo mil veces despejado de nuestras tardes veraniegas y el mundo era una hoja seca en su caída lenta hacia el piso desnudo de nuestro venerado desierto.

Sin mucho esfuerzo podíamos ver la llegada y salida de aviones y helicópteros en el aeropuerto con nombre de santo patrono; o las jugadas extraordinarias de los futbolistas en el estadio; o las artes adivinatorias de las tres pitonisas residenciadas en los alrededores; o la cara desagraciada de las prostitutas de Casa Blanca, el bar de los pobres, vencidas por la edad y el hambre. Ellas, quienes hacían esfuerzos inenarrables para evitar que sus clientes enlagunados por el whisky se arrepintieran de haberlas contratado. O las puticas de "Las Musas", el bar de los ricos, de vientre plano, cara radiante y la sonrisa seductora de sus quince años, quienes con el movimiento enloquecedor de sus caderas y sus piernas bien torneadas, lograban quedarse hasta con el último bolívar de sus deslumbrados amantes de una noche.

Así pasaban las horas entre el laberinto de las tareas escolares medio abandonadas y la cita cotidiana e ineludible con el almendro. Un día mirábamos hacia un lugar y otro día hacia el otro. Una mañana del Día de los Difuntos, en que no hubo clases, ni fuimos al cementerio porque no teníamos a nadie viviendo del otro lado, nos trepamos desde cuando las primeras luces del sol comenzaron a iluminar la mañana. Y enfocamos nuestros ojos hacia el aeropuerto, en donde ya esperaban la llegada del primer vuelo, los viajeros cargados con sus maletas atiborradas de mercancías extranjeras, sus bolsillos vacíos, sus rostros angustiados y…sí… su cara demacrada por los estragos de una noche negada para el sueño. Para la época el aeropuerto vivía sus tiempos de esplendor al ritmo de la bonanza de las ventas multimillonarias y de los negocios absurdos mediante los cuales en un solo día se podía triplicar y hasta quintuplicar el capital invertido.

Los aviones zumbaban por nuestras cabezas y el nuevo juego consistía en probar quién era capaz de recordar la matrícula de las aeronaves o la cara de los pilotos. Casi siempre coincidíamos y nadie perdía. Todos teníamos los ojos saludables de nuestros primeros años y esos aviones pasaban verdaderamente cerca de nosotros. Los aviones azules de Avianca eran los más grandes y relucientes; los aparato grises de Satena eran los más raros; y las máquinas envejecidas de Aerocóndor nos hacía pensar que la ley de gravedad, de la cual nos hablaba la profesora de ciencias naturales en el colegio, hacía sus excepciones de piedad y misericordia con los pobres pasajeros que se atrevían, en un acto heroico y corajudo, a montarse en semejantes chatarras.

Cuando los aviones pasaban, si estábamos trepados en el árbol, casi podíamos tocar su fuselaje. Cuando íbamos a la sala conocíamos el significado verdadero del verbo temblar que la profesora de lenguaje trataba de explicarnos sin éxito en el colegio. Temblaban los vasos en las mesas; las lámparas de petróleo que colgaba del techo; temblaba el anafe lleno de brazas en donde comenzaba a prepararse el guiso de chivo; temblaba el piso y temblábamos los niños de miedo y los mayores de rabia.

El avión que pasaba más cerca de nuestro techo era un armatoste tan raro como el nombre de la aerolínea para la que volaba: Urraca. Su número era borroso pero nos parecía que terminaba en 123 y sus colores eran el blanco y el rojo. Pasaba tan cerca de la tierra que rozaba la antena de nuestro televisor. Nos prohibieron rotundamente volver a nuestro árbol porque mamá tenía el temor de que esa sería tarde o temprano la sepultura de un artefacto tan ruidoso como los pajarracos de los cuales tomaba el nombre. Las doce del día era la hora exacta en que pasaba. Y esa era también la hora en que mi hermana, una adolescente que seducía al mundo con la belleza alucinante de sus dieciséis años, tomaba su baño previo a la partida hacia el colegio.

Una vez sorprendí al piloto a unos metros de nuestro techo, mirando con ojos entusiasmados. El baño de nuestra casa no tenía techo y los ojos de mi hermana no tenían cataratas. Los del piloto tampoco. El avión quedaba suspendido por unos segundos en el aire mientras él y ella se miraban; y se decían cosas que yo no entendía en la candidez de mis nueve años. Mi hermana prolongaba su sonrisa y el hombre de la nave renunciaba a su parpadeo. Sospecho que su corazón dejaba de latir mientras contemplaba el rostro sencillamente bello de aquella mujer en tierra. ¿Y mi hermana? Ella se marchaba al colegio llena de felicidad y regresaba en la tarde aún llena de gozo, volviéndose a meter al baño, para ensayar de nuevo, la escena del próximo día.

Mientras tanto mis padres, estaban cada vez más, preocupados por el asunto del avión. En una especie de consejo de familia, decidimos subir otros tres metros la antena del televisor. De esta manera tendríamos un particular espantapájaros que, para el caso sería “espanta aviones”. Todos aprobamos la idea menos alguien que permaneció en silencio y se fue a la cama con los ojos inundados en lágrimas y el corazón invadido por la tristeza.

El asunto funcionó y, por unos días, gozamos con más tranquilidad la reunión obligatoria del almuerzo. Mi hermana en cambio vivía como un péndulo que nunca terminaba su viaje perenne y monótono, desde la soledad hacia la tristeza.

Unos días después de que subiéramos la antena llegaron los policías a la casa y hablaron amablemente con mi papá. Entregaron una carta en la que la aerolínea, en términos cordiales, le pedía su colaboración para bajar la antena. "Esperamos su patriótica colaboración", alcancé a escuchar en la voz de mi hermano Rafael, quien era el que mejor leía en la familia. Tuve la carta en mis manos y me llamó la atención el membrete de la empresa: al lado izquierdo de la hoja, estaba la imagen de un piloto, una imagen que me pareció muy conocida.

Los policías se fueron por donde vinieron y mi papá puso la antena en su altura original. Volvimos a sentir el rugido del avión sobre nuestras cabezas. Y volví a ver el avión suspendido por unos segundos y la sonrisa enamorada compareciendo en los labios del piloto y la mirada absorta y perdida de mi hermana. El encuentro duraba unos segundos, pero era como si el reloj se detuviera en la entelequia inexplicable de los amores imposibles. En un instante la lógica volvía a sobreponerse y el artefacto volador continuaba su rumbo. Y el piloto iba a su destino en tierra y mi hermana hacia su colegio a su cita diaria con las buenas notas. Y mientras caminaba, sus pies iban como flotando…como si no pisara el suelo sino la ilusión del amor que todos los días le venía del cielo.

Mis padres convocaron un nuevo consejo de familia para estudiar de nuevo la situación del peligro inminente. Algunos plantearon escribirle al Presidente. Otros pensaban que era suficiente hablar con el alcalde y mi papá pensó en conversar con los directivos de la compañía. Todos hablaron menos una persona. Todos querían erradicar el molesto avión menos una persona. Mi hermano Víctor ofreció usar la honda con que cazaba pájaros para darle su merecido a aquel pájaro metálico, pero su propuesta no tuvo eco.

Al final, mi mamá resolvió el asunto con el sentido práctico que solo tienen las mujeres humildes, sencillas y sabias:

-"Lo único que hay que hacer es ponerle techo al baño". Todos nos quedamos callados pero nadie dijo nada. Alguien quiso hablar pero calló y se fue a la cama temprano, a la cama en donde se encontró de frente con sus lágrimas abundantes y sus duermevelas sucesivas.

Al día siguiente, mi viejo con sus manos fuertes como el acero colocó cuatro láminas de zinc sobre el baño. Al mediodía el avión volvió a pasar bien bajo, como siempre, pero se marchó antes de lo acostumbrado. Pero, ¡qué sorpresa!, dio la vuelta y regresó y de nuevo quedó suspendido, por unos segundos, en el aire. El vientre del avión brillaba por la intensidad del sol, aumentada varias veces por el brillo de las láminas de zinc recién instaladas.

Cuando mi mamá dispuso la mesa para el almuerzo, notó que faltaba alguien y, enseguida, preguntó:

-¿Bueno… y mi hija dónde está?

- Fue a bañarse donde la vecina, donde la comadre Nelvis. Fue bañarse allá, porque aquí se nos acabó el agua-, contestó Gilma, una de nuestras tías políticas, de visita en esos días en nuestra casa.

-¡Anda, nofriegue! ¡Si donde Nelvis tienen el techo sin baño! Con razón ese avión no se iba.

Y todas las veces el avión daba varias vueltas antes de irse en su viaje hacia ciudades lejanas, hasta que un día no volvió a verse más. En el titular de un periódico leí: "Urraca suspende sus vuelos". De un día para otro se acabaron los temblores de las doce; la caída de los vasos; el vaivén de las lámparas; y las miradas tiernas y las sonrisas enamoradas.

Pudimos volver a subirnos al almendro a la hora que nos diera la gana. Y pudimos contemplar de nuevo a Elvira, la pitonisa de las cartas, cuando revelaba sin rodeos los secretos encriptados de las mujeres adúlteras y de los hombres fornicarios a todo aquel que tuviera tres pesos para pagarle la consulta; y vimos jugadas grandiosas en el estadio como el gol de “El Panadero” cuando eludió a tres rivales y le hizo un paraguas al portero para hacer un gol digno de los mundiales de fútbol; y escuchamos a Jairo Romero cuando relataba el sutil encanto de la pelota presumida y rápida que describía una curva caprichosa antes de estrellarse con violencia en el piso de piedra y polvo de la cancha, lejos del marco en donde debía cumplir una cita con el éxtasis del gol.

Un día cualquiera, cuando la infancia me abandonó en la soledad de mis diecisiete años, fui al aeropuerto en donde contemplé una pista negra y resquebrajada por cuyas grietas se escurrían los vestigios de mi pasado; Me vi enfrentado al horizonte incierto de la tristeza y a las huellas borrosas de la nostalgia. En un rincón lejano advertí el espectáculo deprimente del cementerio de aviones y entre ellos, un trimotor corroído por el óxido y por el tiempo. Me aproximé con paso lento como quien camina por un sendero alfombrado de amargura y vi de cerca los viejos aviones, veteranos de mil vuelos. Uno de ellos era rojo y blanco…asaltado por un presentimiento busqué su número: se veía borroso, pero sobrevivía un dos y un tres. ¿Y el uno? Me pregunté. No estaba, en su lugar solo había una mancha de óxido.

Miré la ventanilla. A través de lo que ahora era un orificio irregular yo había contemplado muchas veces el rostro de un hombre que desafiaba el viento, la tempestad y el peligro. Pero que no fue capaz de bajarse de su nave para recoger el fruto de la semilla que un día sembró con sus sonrisas y miradas.

Mi hermana aún joven y ya con hijos, navega por los aires frescos de su nueva vida y de un pasado de “baños al mediodía” que parece olvidado, tan olvidado que no le importó cuando le dijeron que el techo del viejo baño había desaparecido con los vientos fuertes del coletazo de un huracán que pasó por el Caribe.

Cuando puedo regreso al lugar que ocupó el viejo almendro que hace unos años se vino abajo arrastrado por su vejez. Y recuerdo los días de nuestras travesuras mientras observo la antena del televisor todavía erguida e imagino a un pequeño posado en ella y un piloto que desciende y me invita a subir. Acepto la invitación y, mientras volamos por la ciudad, miro hacia abajo, pero ya las muchachas no están en los viejos baños sin techo de los patios.

El patio de mi casa

Hilda Isabel Lubo Gutiérrez

Hilda Isabel Lubo Gutiérrez

y dejan sólo en su fugaz huida/ de los recuerdos la espiral oscura.

Federico Rivas Frade.

Conservo todavía en la memoria los recuerdos de mi infancia. Vivía yo en unas cuadras estrechas que conformaban El barrio arriba, en la calle llamada de La pica pica, a escasas tres cuadras del Riíto y del Mar Caribe, espacios llenos de poesía y magia. Mi vivienda era una casa de más de cien años, de paredes de barro pañetadas con cemento y techo alto de zinc. En ella vivieron cuatro generaciones de mi familia, empezando por mi bisabuela. Era la década del 70 del siglo pasado, y los hippies aún seguían hablando del amor libre con su lema de: “Haz la paz y no la guerra”, preceptos que para mí eran tan lejanos en ese entonces, pero tan significativos hoy. En esos años felices de mi infancia, yo era una criatura que no distinguía entre ser varón o ser mujer. El género en esa época no importaba, éramos niños y teníamos la libertad de jugar sin prejuicios. Fui la tercera de seis hermanos, precediéndome dos varones y siguiéndome un varón más, con diferencia de edades de apenas un año entre cada uno, mientras que las dos hermanas que tenía, eran las últimas de la familia Lubo Gutiérrez, llevándole yo a la primera de ellas cuatro años y a la última seis; hecho este, que influyo en que yo no compartiera con ellas juegos femeninos como el de muñecas, pero si que compartiéramos todos los juegos de mis hermanos y de sus amigos. Este orden de género en mi nacimiento conllevó a que yo hasta la edad de 11 años me creyera un varón más a la par de mis tres hermanos. Jugaba con ellos y sus amigos en el gran patio de la casa, el cual era grande y todo sembrado de árboles a excepción de la enramada de unos 3 metros de ancho por 6 metros de largo que hacia las veces de cocina y comedor, construida con horcones de trupio y techo de zinc. El patio tenía diferentes árboles: entre otros, de papaya, de uvita playera, de manzanita, de guanábana, de níspero y de coco; también había otros como los de resedad, joaquín y matarratón. Al final del patio estaba la letrina, construida en madera y techo de zinc, que contaba con un bacinete en arcilla cocida y una tapa de madera. En el patio de la casa jugábamos todos los días. Recuerdo que uno de los juegos preferidos era el de los pistoleros; trepados entre alguno de los árboles frutales o en las tapias o techos vecinos de las casas que circundaban la mía. Recuerdo todavía el día en que mi hermano Ángel se cayó de lo alto del árbol de matarratón una mañana que jugábamos a los pistoleros. Siendo él del grupo contrario, yo lo descubrí, con tan mala fortuna que inmediatamente le dispare gritándole: ¡Pam… pam… estas muerto! La rama en que estaba se quebró, cayendo de manera estrepitosa al suelo desde una altura de más de tres metros. Creo que no se mató porque la noche anterior había llovido y el patio en algunos sectores estaba inundado y el cayó sobre un charco, pero esa experiencia me marcó en mi sensibilidad de mujer, pensé que en realidad lo había matado y por eso cayó del árbol. También jugábamos al boxeo. En un Rin improvisado que construimos con cabuyas, utilizando cuatro palos de la enramada. Este juego del boxeo surgió a raíz de que en una navidad, el niño Dios le trajo de aguinaldo a Germán, uno de nuestros amigos, hijo de un cachaco que vivía en la esquina, dos pares de guantes de boxeo, detonante para esta afición, donde yo participaba siendo un boxeador más. Kid Rapidez me bautizaron, ¡y con gran éxito!, porque eran pocos los niños que me podían vencer. De este juego creo que nació la fama de peleadora que años después un desconocido en Bogotá me recordaría. Recuerdo que cuando había que solucionar un conflicto a golpes con algún grupo de niños de otra calle, siempre me iban a buscar a mí, para que encabezara la pelea. Así ocurrió el día en que un niño vecino manifestó que yo le gustaba mucho y me envió una nota de amor y una caja de pañuelos con una prima suya el día del Amor y la Amistad. Yo, con una sensación extraña en el estómago, que nunca había sentido en mi vida, me encerré en el baño a escondida para leer la misiva de amor. Pero, el atrevimiento del don Juan Tenorio se supo. No sé cómo. Pero, se supo. Los amigos me reclamaron para que la falta se pagara con golpes. No tuve más remedio para demostrar que todavía era uno de ellos y no la niña que ya se estaba convirtiendo en mujercita, que encabezar la marcha hasta la vivienda del arrojado Romeo y estamparle tamaña cachetada seguida de tres golpes más al abdomen, con el puño cerrado y castigando con ello, la infernal falta. La fama de peleadora me siguió acompañando mucho tiempo después. Aún en mi época de adulta. Hace unos seis años, estando con un grupo de socios presentando unos proyectos en la ciudad de Bogotá, decidimos tomar un taxi frente al edificio de Residencias Tequendama, en plena séptima. Uno de los taxistas, al que le solicitamos el servicio gritó: “¡Guajiro te toca, es tu turno!”. Salió un señor alto, moreno, bastante achinado, ofreciéndonos su vehículo. Nos subimos en el taxi y uno de los socios preguntó al conductor si era guajiro y este respondió que si, que era de Riohacha, de El Barrio arriba, de la calle que seguía a la de La pica pica; y dirigiéndose a mí, preguntó que si yo no me acordaba de él, a lo cual respondí que no, porque en realidad ni su cara, ni su nombre me decían nada, ni traían recuerdos a mi memoria. Respondió ante mi olvido, que él no lo concebía, ya que el me recordaba perfectamente, que si yo no era Pachicha, (sobrenombre de mi infancia, el cual hoy en mi edad adulta detestó bárbaramente sin saber porqué), la hermana de Jaimito y Teta, la hija de Chía y Changalai, la nieta de Changuelito, la que siempre vivía peleando, la perequera, marimacho, para más señas –enfatizó como para castigarme con saña el olvido de no recordar quien era él--, mirándome por el espejo retrovisor. Acto seguido refirió una serie de peleas de mi niñez que me hicieron sonrojar y permanecer en silencio rogando que el viaje terminara pronto. En el patio de la casa, en la enramada que servía como cocina y comedor, construimos una “casita de madera”, de dos pisos, que por muchos meses fue el orgullo de mis hermanos y de los amigos. Ahí conversábamos acostados boca arriba de lo que seriamos cuando fuéramos grandes, en ese entonces yo manifestaba que iba a ser una gran inventora, quería construir inventos que revolucionaran el mundo y me ganaran un lugar en la historia, decía que yo iba a ser grande y los muchachos me miraban como diciendo: pobre ilusa. La casita de madera era nuestro orgullo y la envidia de los otros niños vecinos que no pertenecían a nuestro clan. Se morían por poder jugar en ella. Nosotros no desaprovechamos esa circunstancia y terminábamos cobrando la entrada por horas, para dejarlos subir a la casita y jugar en ella. La casita solo aguanto unos pocos meses porque un día la llenamos con demasiados niños bulliciosos, que brincaban y corrían de un lado a otro, generando con ello que la casita se desplomara y que Borroncho, uno de los amigos, terminara con un brazo fracturado. Ese hecho motivó, por el peligro que representaba jugar en la casita, que mi madre no nos dejara reconstruirla nuevamente. En el patio de mi casa, también fui testigo de lo cruel que podemos llegar a ser cuando somos niños. Teníamos una perra grande de raza indefinida, algunos decían que era de raza pecagua (perro callejero guajiro), a la que queríamos mucho, ya que la recogimos casi recién nacida de una de las orillas del Riíto donde seguramente había sido abandonada para que muriera. La alimentamos con algodones empapados en leche de vaca, primero, y después, con uno de los teteros que tomamos de los de mi hermana menor, sin que mi madre se enterara. Después de que le salieron los dientes pudimos alimentarla con carne, arroz, y cuanta sobra quedaba de las comidas de la casa. Era una perra noble y altamente agradecida, que no nos dejaba pisada; pero, ocurrió que enfermó de sarna y la piel se le fue descomponiendo en llagas y costras que se mantenían en carne viva por rascárselas todo el tiempo. Mi madre regresó un sábado de hacer mercado con un veneno que había comprado para dárselo al pobre animal. No era justo el sufrimiento en que vivía, ya que ninguno de los remedios aplicado a la enfermedad le había surtido efecto. Al enterarnos de este acontecimiento en vez de llorar ante la perdida inminente del animal, procedimos a amarrarla y ver como se devoraba la carne envenenada y a llamar a todos los amigos para hacer apuestas y comentarios sobre como moriría, en cuánto tiempo y si sufriría, poco o mucho. Estuvimos todo el día esperando la muerte de la perra pero esta no moría. Así transcurrieron tres días más hasta que el aburrimiento fue enorme y otra actividad nos hizo olvidar del noble animal. La perra no murió envenenada, por el contrario, se curo de la sarna y murió de vieja. Mi mamá se había equivocado y en vez de echarle unas gotas del veneno, como era lo indicado en el envase, le hecho todo el frasco, haciendo que se perdiera la acción del mismo. Después del episodio de “la casita”, aprovechamos una alberca que habían llenado con agua para utilizarla en la construcción de una vivienda que edificarían en el solar de al lado de la casa. Convertimos la alberca en nuestra piscina privada. Mientras empezó la construcción, nosotros nos volábamos la tapia utilizando para ello el árbol de Joaquín que estaba pegado a la cerca y tenía la mayoría de sus ramas en el patio vecino, hecho que nos permitía de manera rápida, pasar de un patio al otro sin que mi madre se enterara. En ese estanque de agua represada, nos imaginábamos que estábamos en un pozo del Riíto, al cual, por nuestra edad no nos dejaban ir. Nos sumergíamos en el y éramos expertos buceadores, recuperando los tesoros que los piratas habían enterrado, apropiándonos a nuestro modo de las historias que mi abuelo Popo nos contaba, de la época en que los piratas quemaron a Riohacha. La alberca fue la que salvó a mi hermano Juan Benito de que su cuerpo no quedara desfigurado por las quemaduras que sufrió al echarse una olla de agua caliente encima. Todo sucedió un día en que mi madre no había llegado del trabajo. (Le correspondió a mi mamá trabajar duro, cuando tenía que criar a seis hijos y ayudar a sostener el hogar. Mi papá trabajaba en Bogotá, estudiando de noche la carrera de derecho, con la idea de algún día tener algo que ofrecer a sus hijos y a fuerza de constancia, dedicación y honradez lo consiguió). Como contaba sobre el accidente de hermano, mi madre no había llegado del trabajo. La joven que nos cuidaba, llamada María, estaba en la puerta de la calle conversando con las vecinas y, como siempre, nosotros estábamos jugando en el patio de la casa. Juan Benito siempre se distinguió por ser el goloso de la casa. Aprovechando la “conversadera” de María, puso en la estufa una olla llena de agua para calentar dos bollos que habían quedado del desayuno. Con la intención de comérselos, al momento de bajar la olla de agua hirviendo, el peso de ésta fue superior a sus fuerzas y se echó el agua caliente en el pecho, en parte del brazo derecho y en la pierna derecha, acción que le generó una gran quemadura. Digo que la alberca lo salvo, porque su acción instintiva al sentir el dolor de la quemadura fue correr, brincar la tapia y zambullirse de cabeza en la alberca. Ahí se quedó hasta que mi madre llegó en “bola de fuego” del trabajo, después de que María le avisara lo ocurrido. Logro sacarlo de la alberca, puesto que ninguno de los vecinos que corrieron a auxiliarlo habían podido, porque el no se dejaba. Mi madre lo llevó hasta el hospital donde lo atendieron y, gracias a la alberca, sus quemaduras no fueron de tercer grado. El patio de la casa fue también fuente de historias fantásticas. Las contaba Popo, el abuelo de crianza que, hasta el día de su muerte, nos cuido. Una de las historias que más me intrigó de las que contaba, fue que en la época de la conquista un indígena que no quiso entregar su oro a los españoles, lo había enterrado en una tinaja antes de que estos lo mataran, exactamente detrás de la letrina del patio de la casa, a una profundidad de unos dos metros. Popo nos relataba que el sabía esta historia porque el indígena una noche, en sueños, se le había aparecido para que desenterrara el oro, pero que dicha actividad solo se podía hacer a la media noche y en total oscuridad, sin que apareciera la luna. Nosotros le preguntábamos que por qué no desenterraba la guaca, y Popo siempre respondía que el indígena no se lo iba a llevar. Un día planificamos con mis hermanos levantarnos a la media noche para desenterrar el oro y así hacernos rico, nos proveímos con palas, picos y una lámpara de petróleo para alumbrarnos. Efectivamente, nos levantamos a la media noche y salimos al patio, la oscuridad era abrumante y todos los ruidos que escuchábamos nos parecían terroríficos. Alcanzamos a llegar a la mitad del patio, cuando en loca carrera nos devolvimos, presas de un miedo absurdo al sentir a un gato maullar. Nunca más intentamos recuperar el oro. El patio de mi casa, por mucho tiempo, siguió siendo ese lugar encantado donde imaginábamos conquistar el mundo, donde éramos a veces astronautas, otras veces indios y vaqueros, o éramos boxeadores que ganábamos el título mundial en la categoría mosca. El patio perdió su protagonismo cuando la tecnología lo dejo atrás y fue remplazado, en nuestros afectos, por el televisor a blanco y negro que un día llegó en un camión de mudanzas desde Bogotá; era el regalo de Niño Dios que nos enviaba mi papá. Fue la mayor alegría durante muchos días ya que éramos los primeros en la cuadra de El barrio arriba, en tener un televisor.